乔丽娟:“具身媒介空间”偏向与“差序格局”的重构——一个空心村的实证案例研究

本文选取张家口市M村为案例,试图解读空心村媒介空间特点,以及该特点对乡村社会结构的影响,并发展出“具身媒介空间”的概念。研究发现:第一,M村呈现出“具身媒介空间”偏向的特点。老人们工具性地嵌入由技术搭建的媒介空间中,再现家庭空间并连接“家”“国”空间。但他们更为倚重由“站街”等身体实践构筑的“具身媒介空间”,体现出空间的主观性和身体的创造性。第二,“具身媒介空间”的利益和情感互惠性,推动了邻里间拟亲缘关系的建立,原本处于第二圈层的地缘关系逐渐靠近甚至并置于核心位置的血缘关系,乡村社会“差序格局”内部的差序得以重构。“具身媒介空间”概念回归了身体的主体地位、凸显附近的意义,强调“身—心—空间”一体理念,对乡村治理也具有一定的启示意义。

乔丽娟,华东政法大学传播学院师资博士后。

本文为2023年教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目“中国式现代化的国际传播路径研究”(项目编号:23JZD033)的阶段性成果。

一

问题的提出

党的十九大报告将乡村振兴战略列为国家未来发展的七大战略之一,此后《乡村振兴战略规划(2018-2022年)》《数字乡村发展战略纲要》等一系列重要文件先后印发。各地方政府也积极响应号召,开展并落实了一系列诸如图书下乡、文艺表演、网络下乡等惠民公共文化服务工程。因此,从经验现象上看,乡村文化娱乐活动布置得丰富多元。然而从实际效果看,一些乡村却并“不买账”某些有着美好初衷的公共文化服务(沙垚,2016),位于河北省张家口市张北县的M村就是其中之一。

M村是典型的空心村,人走屋空的空心化现象十分普遍。空心村被描述为没有生命力的村庄(吴理财,张良,2012),本质上是城市化进程中,资源向城市集中造成村落青壮年劳动力大量外迁,只剩下老弱病残人口,原有秩序面临崩解的现象(文军,吴越菲,2017)。张北县文化团每年都会到M村表演戏曲节目,村大队也会每月给村民播放电影。然而,村民们对戏曲还是电影都没有太大热情,作为演出场地的村大队院子里经常空无一人。与此形成鲜明对比的是,村大队院外的空地每日却异常热闹,村民们经常在此聚集聊天。M村村大队“院内冷冷清清,院外热热闹闹”的空间反差现象引起了笔者的兴趣。

事实上,空间是具有实践活动意义的场域(Lefebvre,1991),也是把握当代复杂的社会关系的一种重要方法(崔丽华,2019)。基于此,笔者选择以媒介空间的理论概念作为阐释框架,试图回答以下问题:第一,M村的媒介空间有何特点?第二,M村的媒介空间特点对村民社会关系和乡村格局带来怎样的影响?本文希望从媒介空间的角度揭示出空心村村民的日常生活,理解他们在乡村空间变迁过程中的态度、选择,以及赋予空间的意义,从村民本体价值感受的角度提出有利于乡村治理的建设性意见,并为开拓媒介与传播研究的空间转向提供新的认识和想象。

二

文献综述

(一)“媒介空间”概念的发展

在早期的研究中,空间被视为是固定的、死亡的,处于被动地位。20世纪70年代,亨利·列斐伏尔(Henri Lefebvre)引入“社会空间”概念,认为“空间不仅被社会关系所建构,空间还生产社会关系”(Lefebvre,1979:286),开启了空间研究的新视角。安东尼·吉登斯(Anthony Giddens)提出,空间影响社会互动的同时也被社会互动所再生产(吉登斯,1986/1998:518)。哈罗德·伊尼斯(Harold Innis)提出了媒介的“时空偏向”问题(伊尼斯,1951/2003:27)。约书亚·梅罗维茨(Joshua Meyrowitz)提出“消失的地域”,认为媒介可以延展空间,产生新的社会关系(Jansson & Falkheimer,2006:7)。20世纪末到21世纪,新媒介的出现造就了日益压缩的世界和模糊的地理界限(Harvey,1990),愈加凸显传播学研究空间转向的必要性(Waldherr, Klinger & Pfetsch,2021)。

“媒介空间”概念是由约翰·哈特雷(John Harley)于1999年首次正式提出的,认为媒介空间由表征性的符号所构筑,其实践功能在于营造文化认同和意义归属(Hartley,1999)。媒介空间既指由媒介生产和延伸出来的空间,也指不同空间对媒介的运用产生的影响、媒介技术赋予实体空间的意义等(Couldry & Carthy,2003:2)。媒介空间类似于社会空间,是社会生活的一种媒介化形式(苏贾,1989/2004:182)。媒介空间既指通过媒介将实体空间纳入到社会关系内,又指空间以自身为媒介进行意义再生产(李彬,关琮严,2012)。

当下中国乡村社会的传播学研究也出现了媒介空间的研究范式。一方面,研究关注由媒介的更新带来的乡村旧有空间的变化。比如电视的出现和普及摧毁了村落的“饭市”(陈新民,王旭升,2009),我国乡村媒介空间经历了以属性转移、边界消弭和关系重构为特征的解构(关琮严,2021)。另一方面,研究聚焦于由媒介带来的乡村新空间的生产与延展。现代媒介是建构并影响村寨个人、血缘、公共和仪式空间的重要力量(孙信茹,苏和平,2012),可以强化村民们对乡村治理的参与性,重构乡村公共交往空间(徐琴,2020)。

总体来看,上述研究存在两个层面的不足。第一,从研究内容来看,大多围绕技术媒介空间与村民日常生活的有效融合展开,却很少关注两者的脱嵌情况。既有研究对某种媒介技术在乡村空间的落地情况呈现得过于理想化,忽视了执行过程中村民对它的具体认知评价。第二,从理论视角来看,主要强调由媒介技术变革所引起的空间结构变化,一定程度上遮蔽了个体的空间感知面向。事实上,空间的变动并不都是由技术变革所客观赋予的,也有可能来自个体的主观建构。个体的身体实践通过影响外界与自身的互动关系,同样可以探索出向媒介空间传导的可能。身体观念在传统媒介空间研究中的缺席,为“具身”作为概念资源进入本文视野提供了切入点。本文希望在媒介空间的基础上引入具身理念,增加由内到外的视角,突出行动者对媒介空间有意识的塑造和意义实践过程。

(二)“具身媒介空间”概念的提出

1.何为“具身空间”

法国哲学家梅洛·庞蒂(Maurice Ponty)提出具身(embodiment)概念,认为身体是在世存有的载体(庞蒂,1945/2021:124),能够建立起人与世界的根本关联。之后的学者虽对具身的定义不同,但都强调三个特点:第一,具身尤为关注经验研究和理论阐述中身体视角的凸显(希林,2003/2010:5);第二,具身强调身体与心智的融合性(Davidson & Milligan,2004)、身体与环境的嵌入性(刘海龙,束开荣,2019);第三,具身表现为一种空间实践(Jason,2011:37;Paul,2001)。总之,具身逻辑强调要重新扎根于躯体,追求身心与空间融合,进入到实在的社会环境中。

此外,我们需要理解具身概念和空间的关系。庞蒂从一开始便认为具身和空间联系紧密、不可分割,身体本身就是一种空间性存在,并提出了“身体的空间性”概念(文军,黄锐,2012)。列斐伏尔将身体实践作为空间建构的物质基础,同时认为空间也会影响具身的存在方式,并提出了“身体的空间”(space of body)和“空间中的身体”(body in space)这一对相辅相成的概念(Lefebvre,1991)。此后,越来越多的学者将身体当作空间分析的组成部分(Hetherington & Degen,2011)。

人类学家则将具身与空间相结合,提出“具身空间”(embodied space)的概念。“具身空间”指的是某地方在现象学意义上的真实性,包括对该地方的感觉、触觉(Richardson,1982)。美国人类学家希塔·M·洛(Setha M. Low)强调,“具身空间”是一种对“身体、空间和文化”的交汇与渗透关系的经验性理解(Low,1996),表现为话语言说、身体活动和空间转向(Duranti,1997)。“具身空间”以身体的实践为基础(Cresswell & Merriman,2013),是人类实践经验和意识活动以空间的形式呈现出来的地方,将身体的主观性和客观性、空间的物质性和表征性相融合(Low,2003)。

2.“具身媒介空间”的定义

人类学家针对“具身空间”的讨论,对本文“具身媒介空间”概念的提出十分有启发。从笔者在M村获得的经验材料来看,村民们的日常活动也以具身性实践为主。基于此,本文提出“具身媒介空间”这一概念,将其定义为:由人类身体在场参与的社会活动和积累的实践经验所构筑的空间,此空间本身作为媒介,可以进行意义生产并影响关系建构。“具身媒介空间”主要关注空间秩序如何被个体实践主观性地创造,并产生依附的意义与价值。例如南非开普敦的流浪者,通过饮酒、唱歌等实践活动,在地下通道和酒吧等地创造出属于自己的“具身媒介空间”,找回归属感(Wilkinsn,2013)。那么“具身媒介空间”相对于传统的媒介空间概念,在理论上有何拓展之处?笔者将从三个层面进行分析。

首先,在空间生成机理上,从“以物为中心”到“以人为中心”。长期以来,主流传播学都将身体当作传播中需要被克服的障碍(刘海龙,束开荣,2019)。传统的媒介空间概念也以媒介物的实践为中介,强调通过媒介技术变革引起空间的生产(李耘耕,2019),技术的主体性突显,人反而被隐匿。而“具身媒介空间”强调以人的实践为中介的空间构筑,凸显人的创造行动,是实践者通过操弄空间符号、挪用空间意义,创建出的具象化空间。

其次,在空间建构目的上,从“关照远方”到“凸显附近”。在文明发展的大部分时间里,人类都在努力通过创新媒介形式以在最大范围内实现对空间的延展,因此技术媒介空间可以让人们跨越广阔的领域,沉浸于遥远的幻想中,却并不了解他们周围的区域,附近逐渐消失(项飙,张子约,2022)。而“具身媒介空间”强调的是与身体紧密联系的周遭空间,凸显附近的意义,突出的是附近空间的丰富性。

最后,在空间内部结构上,从“身—心—空间分离”到“身—心—空间合一”。在传统的媒介空间中,媒介交往实践不以时间和空间的高度映射为基础(李斌,艾冬丽,2023)。而“具身媒介空间”的结构是身心与环境合一的,并不是所有身体在场的空间都可以成为“具身媒介空间”,在某些身体在场的场景中,人的心灵却去往他处。“具身媒介空间”追求的是身体知觉、心灵感受与涉身环境融合共振的效果。“具身媒介空间”是笔者基于人类学“具身空间”概念与媒介学视角所形成的一种理论化表达,也是本文经验材料分析展开的主轴。

三

研究设计

(一)研究对象

本文以河北省张家口市张北县M村为研究对象。M村位于张北县西部,总面积8500亩,包括村庄、耕地、草地和林地等(张北县政协文史资料委员会,2012:404)。2008年河北省实施“三年大变样”,即在三年内加快城镇化进程,改善城镇面貌,M村开始出现大规模外出打工现象,打工者在村里的房屋则一直闲置,“前面封门窗,后面砖瓦房”就是当时的写照。2010年,根据《张北县乡镇小学小规模学校整合调整工作方案》,M村小学撤并到乡政府所在地大河小学,之后,大河小学又撤并到张北县义合美新城小学。M村的学龄青少年都随父母定居城镇以接受教育,只剩下不愿离开的老人留守在村落。

因此,M村成为典型的人口流出区,是体现空心村老人生活现状的鲜活样本。根据村大队提供的资料,截至2023年10月4日,M村现有住户46户,共计86人;外出共142户,共计360人。世界卫生组织对老年人的界定为60岁及以上(World Health Organization,2019),而留守在M村的村民中,60岁及以上的老人占九成:50-60岁有8人,61-70岁有26人,71-80岁有45人,80岁以上有7人。除M村外,笔者还前往了张北县的H村,H村留守7户,共11人,年龄均在60岁以上。H村虽不是主要研究对象,但该村老人的生活现状依然为本研究提供了参照。

(二)研究方法

1.参与式观察:笔者分别于2022年6-8月、10月、12月,2023年1-2月、7-8月,2024年1-2月在M村进行了参与式观察,在此期间与村民一起吃饭、做农活、参与村民聊天,获取了有关该村村民日常生活的丰富材料。此外,笔者于2022年7月进入M村的微信群进行线上参与式观察,该群名为“M村政策知悉群”,群成员共190人。

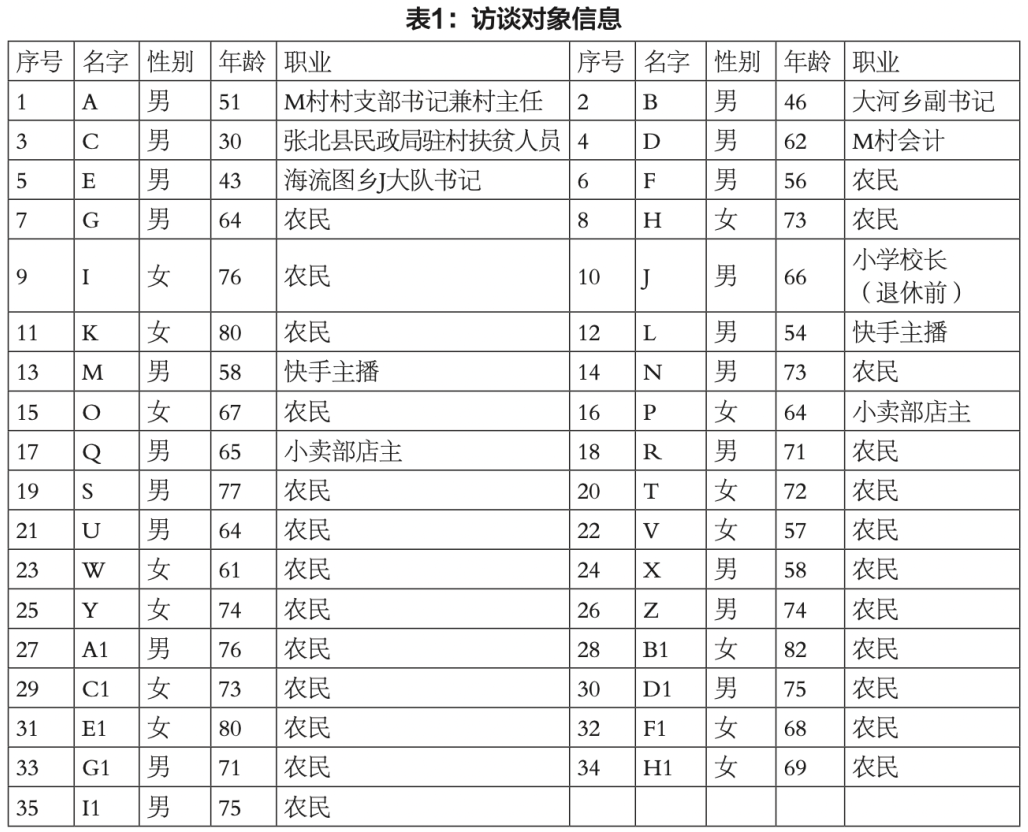

2.深度访谈:在M村参与观察期间,笔者共面对面深度访谈了30位村民,以及5位乡村干部。在被采访者同意的前提下,主要以录音的方式回收访谈资料。在2024年3月18-27日、5月20-25日、6月6-7日,笔者又以微信语音的形式对5位村干部和11位村民进行了补充访谈。为了保护被采访者的隐私,笔者用英文字母代替了采访对象的真名。

3.问卷调查:对留守在M村的86位村民进行了问卷调查,统计该村电视、智能手机、无线网接入等媒介拥有情况,以及对微信、快手等软件使用情况。

四

媒介空间特点:

“具身媒介空间”偏向

(一)工具性嵌入技术媒介空间

1.家庭空间的再现

“张北县的文化团可能一年来四五次给老人们唱戏,国家什么政策什么热点,就会唱什么,但看的人不多。村里还会放电影,一个月一次,村里没有人看电影,电视都没人看,别说看电影了”(A,2023年8月25日)。一开始,笔者预设性地认为电影放映或戏曲表演在M村遭到的冷遇是由新媒介的融入造成的,老人们可能更热衷于使用信息更为丰富、娱乐更为多元的新媒介。但情况并非如此。2017年,张北县响应国家数字乡村建设的政策,在M村建立了基层公共网络。然而,问卷调查结果显示,尽管M村老人们的智能手机使用率高达84%,其使用频率却并不高。绝大部分受访者表示,每天只会在晚上睡前看会手机。

“春夏秋都忙农活儿,哪有时间玩手机呢,也就冬天闲了,玩手机的时间多点。不过老人们很多都是老花眼,看不了多长时间手机”(F1,2022年7月29日)。“快手里花里胡哨的,有时候我也看不懂说啥,离我们的生活远着呢”(R,2024年5月20日)。受限于老花眼等生理性因素,以及自身教育程度低,从新媒介中获取娱乐的能力不足,再加上如今新媒介内容多以城市中产阶级的生活为中心,老人们对新媒介的使用频率并不高。此外,M村老人们总体上体现出工具性嵌入技术媒介空间的特点,即主要基于工具性的目的去使用新媒介。虽然新媒介不规则地渗透到他们的日常生活中,但远未达到深层次的结构性嵌入状态。

首先,老人们通过使用微信使家庭空间的再现和子女的情景性陪伴成为可能。问卷调查显示,老人们最常使用的软件是微信,主要目的是和在外的子女联系。绝大多数老人的微信好友个数只有十多个,有的甚至是个位数,子女或亲戚是他们的主要联系人。“我没有加几个人的微信,主要就是和孩子视频”,在访谈过程中,其孙女发来了视频,G向笔者展示着孙女发来的奖状照片:“我孙女考上张家口一中了,你看这是她的奖状”(G,2023年8月7日)。大多数老人是通过子代或孙代学会如何使用智能手机的:“二儿子教我用微信视频,一个月视频三四次吧”(I,2023年8月12日)。媒介空间化既指媒介可以生产并连接虚拟空间,又包含了媒介可以建构和融合实体空间的意义。具有可见性的微信视频加强了空心村老人与远方子女之间的“连接性在场”(connected presence)(Licoppe,2004),在虚拟空间内再现了原本的家庭空间,使老人们获得了一种情景性陪伴。

2.“家”“国”空间的连接

其次,老人们还通过微信群获取政策信息,并自下而上地表达自身诉求,“家”“国”空间相遇并连接,国家权力、基层动员以及个人诉求在此相互勾连。“M村政策知悉群”的群成员都是本村村民,在群内,村主任A会发布有关社会保险、扶贫资源、惠农政策等信息。而老人们会主动就不懂的事项发出疑问,甚至会针对某项政策的落实与否展开讨论。由于老人们受教育程度较低,绝大部分聊天以发送语音条的方式进行。2023年8月20日,老人们针对是否要在村旁的草滩上安装太阳能板在群里展开了讨论:“我觉得不能装,那片草地放牧还挺好的,装上的话刚好把这片地方给占了”(G)。N提出反对意见:“等太阳能板装好的时候,也不会影响放牧”。“装上对放牧的影响很小,跟着国家政策走是有好处的”(J)。之后越来越多的村民加入讨论,大家在群里投票,最终多数胜过少数,同意安装太阳能板。

媒介空间中充满了象征性实践和符号的博弈,其功能性意义在于构建文化认同(Hartley,1999:218)。在M村微信群搭建的媒介空间中,国家叙事始终居于主导地位,通过村主任群内信息的发布,以及老人们的相关讨论,这种叙事逐步渗透进了村民家庭生活空间中,促使国家权力和意志自然化。在此过程中,微信群的社会意义不止于传递信息,而是在自我与外界之间建立起动态的联系,家庭空间和国家政策空间相互交织缠绕,并最终回归到M村地方媒介空间的建构当中。然而,无论是每月几次与子女的微信视频,还是偶尔通过群聊获悉政策,老人们对技术媒介空间的嵌入都体现出工具性的特点,并不会沉浸其中,而是更为倚重由身体实践搭建的“具身媒介空间”,用绝大部分时间体验更为鲜活的世界。

(二)“具身媒介空间”的倚重

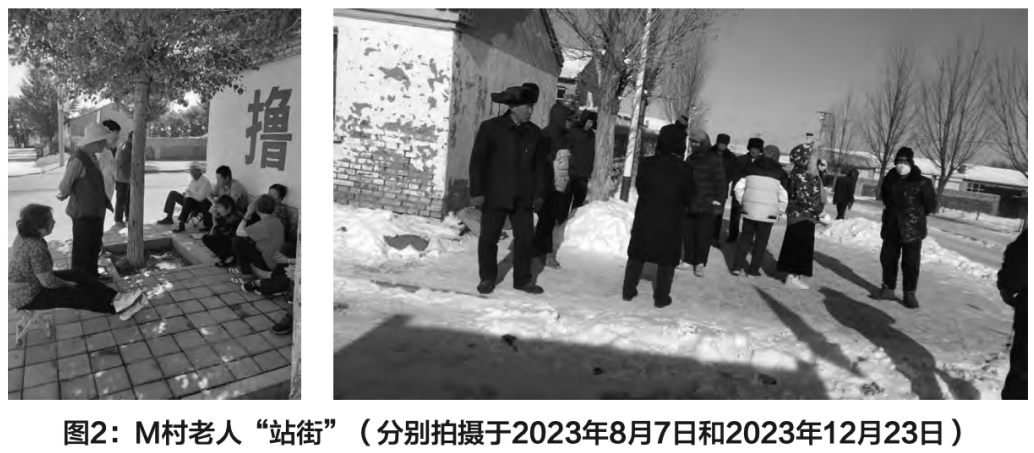

1.空间的主观性:“站街”空间延续的意义生产

与村大队播放电影,院子里空无一人的景象形成鲜明对比的是,村大队门口的空地却非常热闹,老人们在此或站着、或蹲着或坐着聊天,村民们将此现象称之为“站街”。“20世纪七八十年代,人们外出报平安靠写信,村民们通过‘站街’闲聊相互获得消息。‘站街’在这里从没有间断过”(D,2023年10月16日)。老人们大部分时间都在“站街”中度过,“也没有啥可做的,大家这儿坐一片儿,那儿坐一堆,‘站街’聊天”(V,2023年8月8日)。不同的空间会鼓励或抑制不同的交流形式,形成特定的交流方式、节奏和频率(潘忠党,於红梅,2015)。通过深入访谈,笔者得知老人们选择村大队门口“站街”的原因如下:首先,村大队门口空旷面积大,且紧邻小卖部,最为热闹;其次,村大队附近居住的村民较多,而西边的房子大多处于空置状态;最后,村大队门口是村民们做农活回村的必经之地,很多人都会选择在此歇息聊天。

已有研究发现,转型时期的乡村社会由于受到市场经济冲击,熟人社会交往机制逐渐消失,诸如“饭市”“议话坪”等乡村公共空间也走向衰落(陈新民,王旭升,2009;孙信茹,苏和平,2012)。但本文通过分析M村的“站街”图景,认为上述研究结论需要放置在某种语境化条件下,即需要考虑“年龄、家庭、社会环境等因素对空间构造的影响”(Green,2002)。“如果问空心前后有啥变化的话,那就是老人们一天的‘站街’次数更多了,不止是午饭和晚饭后,有人上午10点多就出来了。或者村里一有卖东西的货车过来,老人们不管买不买,都会自发出来‘站街’”(G,2024年5月20日)。通过分析,笔者发现M村“站街”空间得以延续的主要原因在于,这一“具身媒介空间”对老人们来说具有重要意义,体现出个体空间的主观性。

首先,老人们通过“站街”来获取关键信息,填补在新媒介采纳和使用上的不足。M村依然有一些老人没有智能手机,无法从微信群知悉通知,而“站街”则成为他们获取信息的关键途径。“我才知道村里通知让激活医保电子凭证,我没有那样的手机,谁给我弄一下呢”(C1,2024年1月28日),“站街”时D帮她完成了激活任务。此外,很多老人无法从媒介内容中解读出关键信息,而村里的意见领袖会在“站街”时给予解释。其次,“站街”空间是老人们享受娱乐、摆脱孤独的重要场所。M村一些老人已丧偶,家里缺乏沟通交流的对象。“站街”期间,笔者经常听到老人们因玩笑逗乐传来阵阵笑声,这一共同在场的活动成为他们消磨时光、摆脱孤独的有效方式。最后,“站街”是老人们了解彼此近况的重要窗口。“很多老人自己一个人住。如果大家今天‘站街’,发现谁没有出街,就会去家里看看他,是不是生病了”(V,2024年1月28日)。“D1就是因为我们发现他没有‘站100街’,去家里一看,人已经昏倒在地了,人们赶紧联系村医,最后在县医院治疗康复”(Q,2024年5月24日)。对老人们来说,身体是他们与外界沟通的媒介,“站街”是一种存在意义上的彰显,传递出健康与否的重要信号。

“具身媒介空间”尤为强调身体与空间的相互交织关系(Davidson & Milligan,2004)。一方面,空心化环境会对老人们的身体进行塑造,并通过某种感知加以呈现。玛丽·道格拉斯(Mary Douglas)认为,身体是社会的隐喻,我们对社会中风险的焦虑可以通过身体秩序得到说明(文军,2008)。面对空心化的村落,老人们敏锐地感受到那些隐藏的具身反应,在理解外部信息时出现障碍,孤独感也日益呈现。另一方面,老人们会采取积极的具身策略,使身体成为应对空间变动的缓冲装置,赋予客观空间以主观性意义。通过延续和强化“站街”活动,老人们能动性地对生存空间进行适老化改造,赋予“站街”空间以信息分享、娱乐生产和社会交往的主观性意义。在“站街具身媒介空间”中,M村的物理空间、老人们的心理空间与关系建构的社会空间统一套叠,体现出空间的生命意涵。

2.身体的创造性:“变工工”空间拓展的关系建构

M村几乎每一户人家都在卧室中挂着月份牌,过一天就撕一页。如今在城市中,已很少见到月份牌这一传统的时间媒介,因此M村老人们对月份牌的执着使用引起了笔者的兴趣。乡村社会无论经历怎样的变迁,村民们仍有可能只以村庄整体成员的身份和意识作出行动(黄宗智,1986:21-26)。笔者发现,在现代社会新媒介大行其道的背景下,月份牌在M村没有被现代媒介所吞没,反而因其内嵌的农业合作“具身媒介空间”而具有不可替代的作用。

当被问及为何有手机还会使用月份牌看日期时,笔者得到以下答案:“月份牌可以看节气,比如入伏几天了”(P,2022年8月13日);“月份牌上面有农历和阴历,对我们庄稼人有用”(T,2022年10月4日)。媒介总是存在于空间中,不同的空间造就不同的媒介。一方面,M村的农事活动具有季节性特征,而月份牌记录着每一次细微的节气变化,成为一种文化指令,充当着指导老人们农业劳作的重要角色。另一方面,由于农耕经济自身的脆弱性、单个家庭式农业生产的风险性,在农忙时令阶段村民们之间会结成联盟,相互帮助做农活,当地人称为“变工工”,而月份牌则记录着“变工工”的时间节奏。“种地、脱谷、撵仓、收割都需要‘变工工’,你帮他做,他帮你做,全是免费帮忙。我们会在月份牌上画个圈或在这一页折个角,按照日期挨家‘变工工’,让村里人都尽快做完农活”(Z,2022年10月6日)。

2010年左右,青壮年劳动力的大量外迁给M村的生产、生活空间带来断裂式的变化。面临着家庭结构的物理性断裂与新的空间环境所带来的风险,老人们不得不调试生活方式,将固定于农业劳作的“变工工”空间拓展到日常生活的更多领域。“以前靠年轻人做的事儿,现在就靠自己了,谁有本事,谁就帮着大家办。Q有电动车,去哪里都比较方便,会帮大伙儿去乡里办事。F50多岁,在村里算比较年轻的,会帮年龄大的养牛户放牛。我大娘剪窗花的手艺很出名,过年会给大家送窗花儿,J写得一手好字,会给大家写对联”(V,2024年5月23日)。“村里只剩下老人了,他做不了这个,你帮一帮,你做不了这个,他帮一帮,相互帮助相互补充,就这样把生活过下去”(U,2022年10月6日)。

具身主体并非是消极被动的,而是能够投入积极主动的思量和情感,生成一种新的行事方式,以确立个体和环境间的重新融合的(希林,2003/2010:54)。面对社会环境的变动,老人们彰显出身体的自反性,将“变工工”农业劳作中累积的互助模式和身体经验拓展到了购物、交通和仪式庆祝等更多生活领域。在不同场景下,身体作为媒介,彰显出流动性和多元性,这些具身实践活动形成了有利于生活开展的新的空间秩序,搭建了与周围环境相融合的多元“具身媒介空间”。此外,具身还可以被视为一种变革性力量,多元“变工工”的具身实践促进了邻里间的紧密互动,重新编织了村民之间的共生关系,逐渐形成了新的社会契约和情感伦理。

五

“具身媒介空间”对

乡村“差序格局”的重构

(一)技术媒介空间的限制性:传统亲缘关系资源供给不足

传统乡土社会结构呈现出费孝通所提出的“差序格局”状态,即以血缘关系为核心、关系由强到弱的同心圆结构,“以己为中心,好像把一块石头丢在水面上所发生的一圈圈推出去的波纹,愈推愈远,也愈推愈薄”(费孝通,1998:26-28)。“差序格局”将家族血缘作为核心圈层,遵循的是伦理准则。然而,“差序格局”具有动态特征,会根据功利需求而改变差序范围的大小(费孝通,1985:24)。学者陈俊杰、陈震(1998)就提出,差序,即个体与不同类别交往对象所呈现的远近亲疏,不仅由先赋性的伦理决定,也受到情感和利益维度的制约,而情感和利益维度对M村老人们的社会关系产生了重要影响。

一直以来,家庭都是为人们提供生产生活、情感、社会保障等资源的主要组织。然而,随着我国现代化进程的不断推进,乡村社会运行逻辑和村民的社会关系网络发生深刻变化。空心化背景下,M村老人们从传统“差序格局”中解放出来成为原子化个体,无法像以前一样从血缘圈层中获得稳定的情感或社会资源,子代对他们更多的是一种经济资源的供给。“平时子女会给我转钱,怕我不够花。偶尔回来,会带一些生活用品、肉还有水果”(U,2024年6月6日)。然而,老人们的子女常年在外,甚至过年都很难回村看望他们。笔者在2024年2月初临近过年之际前往M村,发现只有10多户人家的子女回村过年,且迫于工作压力,大多数只能待一周左右。地理距离遥远导致照料成本增加,亲缘关系也就无法像以前一样履行职能。而微信视频对于远程家庭而言,只是一种“晴天科技”(sunny day technology),如果家人出现疾病等危机时,技术媒介空间的限制就会凸显出来(Beck & Gernsheim,2014:112)。与具身性交往相比,媒介技术促成的家庭中介化互动对老人们来说,只能是一种替代性满足。

(二)“具身媒介空间”的互惠性:邻里间拟亲缘关系的建立

由于无法从血缘圈层中获得所需资源,老人们便尤为重视在物理空间上最为临近的地缘圈层。他们不仅通过多元“变工工”实践结成利益联盟,相互照料以抵御生活风险,还通过“站街”等方式相互提供情感慰藉,甚至将彼此的信任和依赖拓展到了经济和地方政治领域,逐渐建立了拟亲缘化的社会关系。“为了方便,子女一般都会通过微信给父母转账,但M村很多老人不会用微信支付。我开小卖部嘛,隔段时间就会去县里进货,子女们后来就把钱用微信都转给我了,我去县里的银行再把每家相应的现金取出来给老人们。这是信任我呀,把我当家人看了”(Q,2024年6月6日)。“现在M村里的大事儿一般由村书记召集在村的村民决定,外出青年一般也不参与,村民代表选七十五岁以下有一定威信的人,大事儿基本上全靠留守老人相互商量”(B,2024年6月7日)。

杨宜音(1999)曾提出日常生活中“外人”变成“自己人”的过程,即无亲属关系的交往者中存在亲属般的情感与义务关系,几乎脱离亲属伦理的范畴。这成为M村老人间的拟亲缘关系的真实写照。“谁家办红事儿或白事儿,全村人都会帮忙。子女外出打工一年都见不了几面,每天见得最多的就是邻居,这么多年,都处成家人了。邢某人一生未娶,年老行动不便,全靠邻居F1一家照顾直到去世。你说这不是家人是什么”(A,2023年8月25日)。血缘上的亲疏可以成为差序远近的一个前提,但这并不绝对。老人们通过多元“具身媒介空间”的搭建,获得了所需要的情感资源、社会资源和部分经济资源,情感维度和利益维度共同推动了拟亲缘关系的建立。原本处于第二圈层的地缘关系逐渐靠近或并置于处于核心位置的血缘关系,“差序格局”内部的差序得以重构。需要强调的是,本文并非意在表明传统血缘关系在乡村社会中已不再重要,相反,M村老人们的“家”意识仍然根深蒂固,只是在某些空间背景下核心圈层的差序已经外推。

也许正是因为“具身媒介空间”所提供的栖居性,以及拟亲缘关系带来的安全感,即使地方出台了政策可以让空心村老人搬迁到条件更好的县城居住,但他们依然略显“固执”地留守在M村。《乡村振兴战略规划(2018-2022年)》提出,“根据不同村庄的发展现状、区位条件、资源禀赋等,按照集聚提升、融入城镇、特色保护、搬迁撤并的思路,分类推进乡村振兴”。张北县也推出了易地搬迁的扶贫政策,即将空心村村民搬迁到张北县入住楼房,村里的平房归公,在搬入社区后设置公益性岗位,维持日常开支,但老人们并不愿搬迁。“M村就是我的根,周围就是我的家人,去县里住楼房不扎根,不安心”(Q,2022年7月10日)。具身空间包含着过去经验、实践意义、行动方法等,与环境建立了一种适宜的相处方式,将可见的空间转化为“我的生活世界”(Wehrle,2021:195)。对老人们来说,M村不仅仅是一个熟悉的物理场所,也是一个与他人共享生活的“具身媒介空间”,在面对现代性所带来的社会风险时,可以从底部把他们托住,不至于掉落。

六

结论与讨论

(一)本研究的结论

本文对研究问题的回应如下:第一,M村呈现出“具身媒介空间”偏向的特点。老人们会工具性地嵌入技术媒介空间中,但更为倚重由身体实践搭建的“具身媒介空间”,体现出空间的主观性和身体的创造性。第二,“具身媒介空间”的利益和情感互惠性,推动了邻里间拟亲缘关系的建立,原本处于第二圈层的地缘关系逐渐靠近或并置于核心位置的血缘关系,“差序格局”内部的差序得以重构。

本文将在上述结论的基础上,回到文章开头,为村大队“院内冷冷清清,院外热热闹闹”的空间反差现象提供一个合理解释。院内无论是放映电影还是表演戏曲之所以冷冷清清,都与“具身媒介空间”搭建的失败有关。一方面,地方政府文化规划空间与老人们的个体感受空间存在错位。“张北县文化团唱的大多戏曲与农村老年人欣赏口味不一致,老人们爱看山西梆子”(A,2023年8月25日)。“具身媒介空间”强调个体的空间主观性,老人们虽然在物理空间中身体在场,其心灵却因文化喜好未得到满足而呈现脱嵌状态。“放电影一般先是科教片,比如《低碳生活小妙招》,然后是故事片,比如《无名刀》《打金枝》”(D,2024年5月24日),大多缺少与村民日常生活的直接联系,无法引起共鸣。另一方面,上述文化活动均缺少调动老人们具身参与实践的体验,还在一定程度上忽略了“具体的人”的生物性和感受性。例如,“村里很多老人都是老花眼,无法长时间观看电影屏幕,而戏曲表演的音响声音太大,给老人们的耳朵带来不适感”(Y,2024年5月23日)。

(二)“具身媒介空间”概念对乡村治理的启发

也许有学者会质疑,像“站街”“变工工”等实践原本就是乡村社会常见的现象,是否有必要给其冠以“具身媒介空间”的帽子。然而,正如苏珊·朗格(Suzanne Langer)所说,“大多数新发现其实都不过是我们突然看到了一直就存在的东西。新想法是一种光,照亮了此前我们一直忽视的东西,并让这些东西获得了某种形式”(Gordon,2007)。正如技术的变革启发了媒介空间概念,“具身媒介空间”概念正是尝试将中国乡土社会中一直存在却停留在经验材料层面的“站街”“饭市”“议话坪”等人类传播现象做出归纳,凝练成理念。总之,“具身媒介空间”确立了一种在场、主动、文化性的空间观,对乡村治理也具有一定的方法论意义。

一方面,乡村治理需要以身体在场的方式嵌入到村民的生活场景中,关照附近的问题域,落实“具身媒介空间”搭建的基础和目的。首先,乡村治理需要依赖持续性的身体在场,才可以了解村民最真实的生产生活状态,获得村民的信任。此前有研究发现,某村庄的外来书记长期住在村内,实现了身体的持续性在场,积累了有关村民生活的大量知识,也赢得了更多村民认可(李红艳,冉学平,2022)。其次,在强调身体在场的基础上,附近的问题域才会得以显现。笔者在参与观察过程中发现,老人们虽然会对智能手机进行一些基本操作,但在稍微复杂的问题出现时,便陷入困境。有老人让笔者帮助在手机上认证低保或者连接网络,他们平日里也不知向谁求助。基层工作者要学会将线下具身交往与线上数字治理相结合,使交给“远方”的数字真实地生长于“附近”的土壤中。例如,针对农村老年人等数字弱势群体,可以不断催生数字技术反哺数字弱势的驱动力,让基层工作人员上门教授手机使用技巧。

另一方面,乡村治理需要尤为关照地方文化知识,实现“身体—心灵—空间”的统一,完善“具身媒介空间”的内部结构。我们需要认识到,不是有了媒介就可以实现乡村媒介化,不是有了文化活动就可以使村民有文化。不管愿景多么美好,媒介技术或文化政策在乡村的推广过程,都需要与空间利用者的地方性知识结合才可能奏效,否则就会出现M村这样的空间反差现象。“张北县文化活动搞得最好的村子,要数玉狗梁村了,村里也都是留守老人。2016年精准扶贫工作组进驻玉狗梁村,把瑜伽与村民拉风箱、锄地等动作联系起来,独创了一套农民瑜伽操。因为可以锻炼身体,老人们特别喜欢,每天早晨在村委会大院中自发一起练瑜伽,还上过中央电视台呢!单晶河乡还自己组织文化活动,老人们自己演二人台,都可欢喜呢”(B,2024年3月26日)。这些由老人们自发组织和具身参与的内生性文化活动,扎根于地方性知识,符合村民主导型审美情趣,通过“身—心—空间”的交流互动通往“具身媒介空间”,实现了乡村政治表征与村民日常生活的有效融合。

(三)延伸与思考

近些年来,国家针对空心村也出台了一系列政策,然而,依然还有很多问题有待解决。首先,一些空心村呈现出老人“自力养老”或邻里“帮扶养老”模式,缺乏老年照料的强大社会力量,地方政府的养老政策并未跟上乡村社会个体化步伐。如何解决空心村老人生活困难、家庭伦理体验等问题,是影响农民福祉的关键事宜。其次,谁来记录这些即将消失的村庄?据国家统计数据显示,2000年至2010年,中国自然村的数量由360万个下降到270万个,平均每天有250个自然村落走向终结(高瑞琴,朱启臻,2019)。笔者在2022年夏季访谈的一位老人,在2023年的冬天已经逝世。考虑到M村60岁及以上的老人占九成,也许再过几十年,M村也会消失不见。在笔者查找有关M村的资料时,发现地方政府最多纪录到了M村所属乡的历史和发展,而对于M村却很少有详实的资料记载,仅仅用三两句话概括,对于H村也同样如此。当M村、H村也成为消逝的村庄,却没有留下有关该村庄起源、发展以及变迁的任何记载时,不得不让人唏嘘。乡村传播需要看到并记录这些空心村,以及那些被宏大叙事所遮蔽的厚重生命体验。

沙垚(2017)认为,传播学“不在时代重大主题的讨论中占有一席之地,不关注人民的当代困境和未来方向,而是沉浸在狭小的媒介中心主义的新方法、新技术和新理论中,就很难在这个时代塑造学科的主体性”。本文只是一个从媒介空间角度分析空心村老人生活现象的初始尝试,还有许多问题需要探索。有学者发现留守在城乡接合部的老年人同样更依赖真实的地方体验,专注线下生活状态(李春雷,柯高雅,2023)。而重庆棒棒工拒用智能手机,强调主体在场,偏重于情感交流和地方伦理体验(刘国强,颜廷旺,2022)。那么,“具身媒介空间”是否更容易出现在这些传统意义上的边缘群体之中?他们对技术媒介空间呈现淡漠的共通原因何在,其背后是否存在社会结构性问题,例如阶层区隔、社会排斥等,导致其更加信任身体经验,偏向于线下熟人社会小团体的“相互取暖”?这些问题都值得我们深入思考,希望未来研究可以聚焦突破。